最近,由中国信通院发布的《云计算白皮书(2016版)》显示,2015年我国云计算整体市场规模达378亿元,整体增速31.7%。其中专有云市场规模275.6亿元,年增长率27.1%,预计2016年增速仍将达到25.5%,市场规模将达到346亿元。对于教育领域来说,云的架构更加多样化,各校之间的差异尤其大。那么,在高校,云要实现大规模应用面临哪些挑战与问题?如何选择云的部署方式?专家视角通过自身学校的实践试图回答此问题,您可以通过发送邮件到media@cernet.com参与讨论。

公有云的互迁标准有待加强

樊春 北京大学计算中心运行室副主任

云计算作为现代IT中一种重要的信息化技术,从其诞生之初就受到较高的关注,并且这种关注持续升温。全世界主要的IT服务商、硬件厂商和软件厂商以及开源社区都持续为云计算进行投入。Dropbox,Instagram和Zynga等初创公司能够获得迅速成长,云计算服务功不可没。越来越多的中小企业使用公有云来建立他们的IT系统。大型企业纷纷建立企业内部私有云,部分甚至提供公有云服务。但是在高校中,云计算面临着各种挑战。

北京大学信息化建设一直走在国内前列,其规模、广度、深度以及历史积累都得到了同行们的广泛认可。北京大学校内信息系统主要是基于虚拟化技术建立,有少量业务还采用传统服务器,也有少量采用私有云,公有云和混合云的业务。

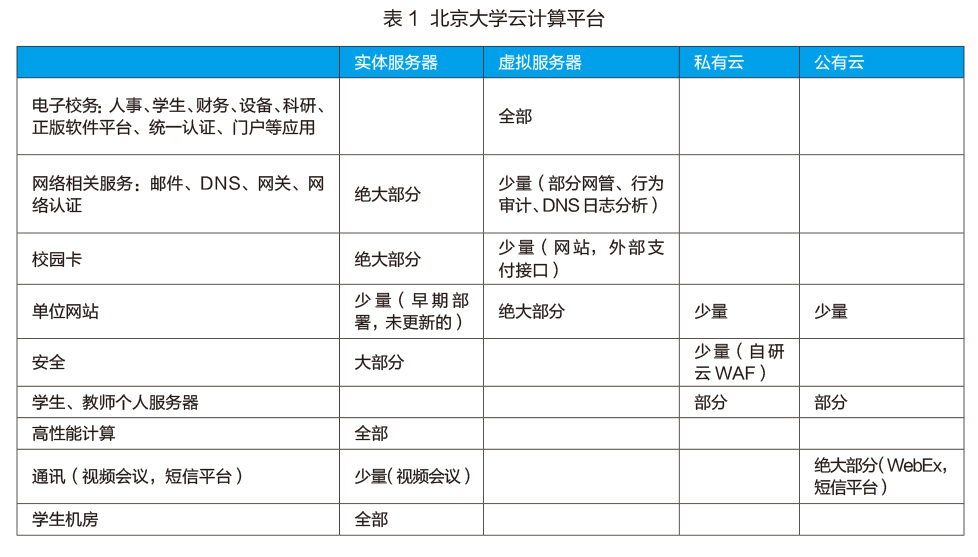

各主要业务采用服务器情况如表1。

从表1可以看出,公有云技术主要在通信相关的服务上被采用,具体来说就是使用公有云平台做视频会议,采用云平台与用户通过短信沟通。另外,我们还有一个自建的混合云平台,一个自建的私有云和一个自建的云WAF,以上三个云平台中,前两个是863项目的一部分,第三个是发改委项目中的一部分。其中混合云平台,可以让用户在校内私有云平台和公有云平台之间将服务器进行一键迁移。

我们的核心业务没有采用公有云的主要原因是,核心业务的数据非常敏感,一旦放入公有云,容易失去对数据的完全控制;公有云还没有比较好的互迁移标准等。然而对于私有云,如果我们从开源产品自行构建私有云,则比较难以跟上私有云不断发展的版本,因为私有云的技术栈比较深,而且变化快,一些部件甚至技术路线都会改变,运维人员跟随起来还是比较困难的。

总之,从虚拟化到私有云,技术的跨越是相当大的,需要很强大的技术支持。

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

1160亩!北大新校区,来了2023/12/12

北京大学破除“唯论文”倾向,探索研究生学术创新成果综合评价机制——学生有了潜心治学的底气2023/12/11

北京大学获批建设两个北京实验室2023/12/07

北大,将落户河南!2023/11/16

北京大学多位校领导调整2023/11/14

新突破:北大团队研制出全球首个110GHz纯硅调制器2023/10/24

北京大学,去甘肃!2023/09/12

京公网安备 11040202430174号

京公网安备 11040202430174号