基于物联网的智慧教室建设

2025-11-05 中国教育网络

近几年《教育信息化2.0行动计划》《“十四五”数字经济发展规划》等政策文件明确将智慧教室建设纳入教育新基建核心范畴。为提升教学环境质量和学习体验,各高校正在积极探索人工智能、物联网等新质生产力在智慧教室中的应用,通过物联感知、数据采集和智能分析管控,实现对教室空间的精细化管理与服务优化。智慧教室的环境不仅关乎师生的舒适度和教学效果,也直接影响学校能源利用效率与管理水平,对于构建高质量教育生态具有不可替代的意义。

智慧教室建设大致经历了三个阶段。早期描述的是基于电子或技术增强的教室,直到2008年IBM“智慧地球”概念的提出,智慧教室的内涵逐步由技术装备扩展为以学习者为中心的智慧学习环境;近年来,随着各类新兴技术的大规模融合实践,高校普遍开始构建集感知、传输、分析与控制于一体的环境管控平台,实现基于数据驱动的动态调节与精准管理,为教学环境的持续优化提供坚实支撑。

智慧教室环境建设现状

智慧教室环境是依托物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术,对教室内照明、温湿度、空气质量、能耗等环境要素进行实时感知、智能调控与动态优化的综合系统,其目标是为师生提供舒适、高效、健康的教学与学习空间,智慧教室环境建设通常具有智能感知、动态调节、节能环保和人本导向等特点。

进入21世纪,随着无线网络和传感器技术的发展,部分高校开始探索对教室环境的局部智能化管理,如自动照明与节能空调系统。而今智慧教室环境建设逐渐走向集成化,强调多模态技术融合与教学场景适配,形成环境与教学深度融合的创新形态。

本研究总结了当前智慧教室环境建设的两类问题。

技术与场景脱节。现有系统多注重环境要素的自动化调控,而教室内场景包含自习、课间、讨论型课堂、授课型课堂等,缺乏对教学场景差异化需求的深入适配。

数据协同性不足。教室环境数据未与师生教学行为数据打通,缺乏统一的分析与决策支持框架,限制了智慧教室对教学质量提升和资源优化配置的深度支撑。

针对上述问题,浙江大学展开智慧教室环境建设的实践探索,基于物联平台、智慧数据平台,将教室的环境数据、师生在环境下的行为数据打通,并结合教学不同场景设计智能环境管控系统,旨在为高校智慧教室建设提供可示范案例。

技术设计

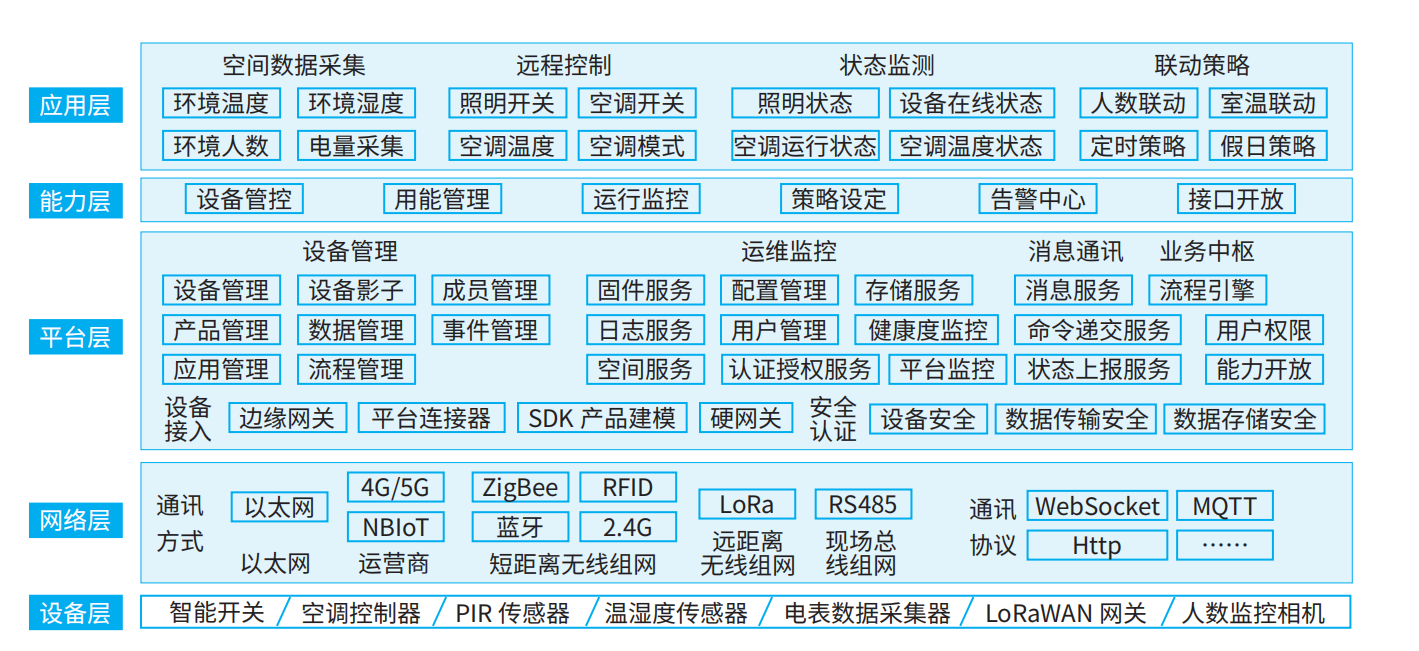

智慧教室环境管控系统的整体技术框架遵循“感知—管理—应用”的三级架构逻辑。系统以物联网为底座,将设备层与网络层作为感知层,实现对教室环境要素的实时采集;通过平台层与能力层构建管理层,实现环境数据的汇聚、存储、处理与能力管理;最终进入应用层,依托数据建模与智能分析,支撑基于场景的智能决策与动态调控,形成闭环优化机制。整体框架如图1所示。

图1 智慧教室环境管控系统整体框架

系统的技术实现可分为三个阶段:一是通过在教室中布置物联平台与多类传感器,完成空间的智能化改造;二是基于传感器实时采集的数据,搭建统一的教室环境管理平台,实现对光照、温湿度、空气质量等关键指标的动态监测;三是在平台支撑下开展师生行为和环境数据的建模与分析,分各类不同的场景构建环境舒适度评价模型与综合指数。

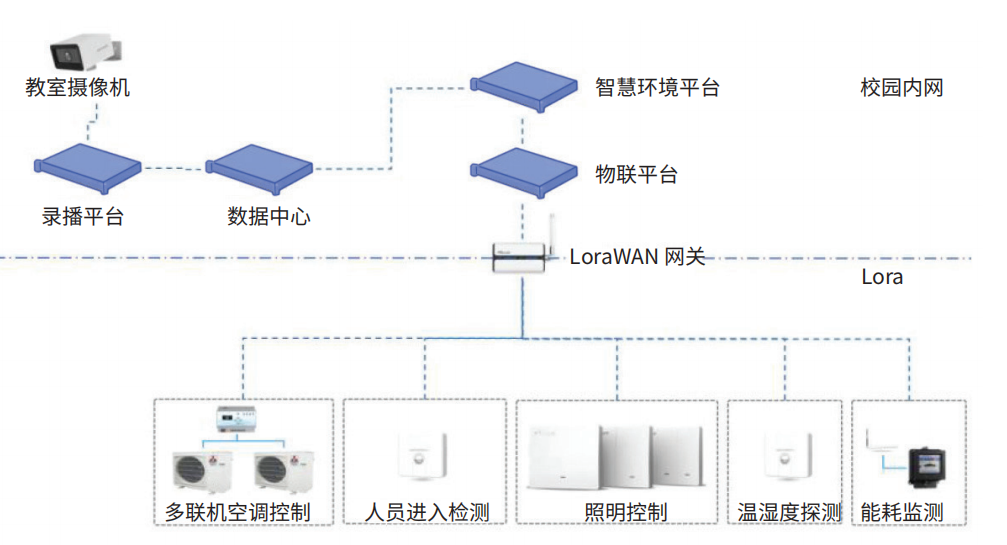

物联网底座。物联网底座作为智慧教室环境管控系统的感知层,主要承担教室内各类设备的接入、通信与基础控制功能。其核心任务在于实现环境要素与能耗设备的全面感知和统一接入,为上层的数据管理与智能分析提供支撑。其拓扑结构如图2所示。

图2 物联网底座拓扑结构

教室内的通信拓扑由末端设备、物联网关与环境管理系统三部分构成。各类末端智能/非智能能耗设备(如照明、空调、新风系统、多媒体设备等)通过智慧空开进行强电管理,并接入物联网络;环境感知设备(包括温湿度传感器、光照度传感器、空气质量传感器、噪声传感器、人员检测设备等)则通过有线或无线方式与物联网关相连。物联网关承担协议适配与指令转发的功能,一方面将应用层的管控指令下发至终端设备,另一方面负责采集设备运行状态和属性信息并上传至上层系统。

教室环境管理。教室环境管理作为智慧教室环境管控系统的核心环节,主要依托统一的环境管理平台,实现对各类环境要素的集中化监测与一体化管控。该平台位于系统的管理层,既承接感知层上传的数据,又为应用层的智能分析与场景建模提供数据与能力支撑。

教室环境管理平台以物联中台为基础,面向多源异构数据的统一接入与处理,提供数据采集、存储、分析和可视化等能力。平台对接各类传感器与智能设备,实时接收光照、温湿度、空气质量、噪声水平及人员活动等数据,并形成动态化的指标库。平台具备以下4个核心功能点:一、实时监测与可视化:平台通过大屏展示和Web页面实现环境指标的多维度监测,支持对单间教室或区域范围的实时状态感知。二、集中管理与控制。平台可对接照明、空调、新风系统等末端设备,实现远程控制、定时调度与策略下发,满足节能与舒适度的双重需求。三、运行分析与告警。平台具备数据清洗与统计分析功能,可生成运行报告,并在空气质量超标、能耗异常等情况下触发告警通知。四、互联互通能力。平台预留开放接口,可与学校的智慧校园管理系统对接,形成跨系统的数据协同与资源共享。

教室环境管理平台不仅为运维人员提供直观的管理工具,提升设备运维与能源调度的效率,同时为后续的环境舒适度建模与智能场景适配提供高质量数据支撑。通过该平台,学校能够在教学环境质量保障、能源利用优化和智能决策支持等方面取得综合效益。

智能分析与应用。在教室环境管理平台的支撑下,智慧教室环境管控系统进一步通过智能分析与应用释放数据价值。该部分强调利用大数据与人工智能技术,将感知层与管理层沉淀的数据转化为决策依据与应用成果,从而推动智慧教室从单纯的自动化管控走向主动式、智能化的优化。

具体包含以下三个方面:一、对数据进行处理与清洗。对传感器与平台采集的多源异构数据进行清洗、融合和结构化处理,构建可用于分析的高质量数据集。二、影响因素分析:综合温湿度、光照、空气质量等关键要素,结合课堂教学场景与师生活动特征,建立线性回归模型与相关性分析框架,识别显著影响师生活动舒适度和教学效果的主要环境因子,从而实现环境—行为关系的量化。三、针对讲授、自习、讨论等不同教学场景,基于舒适度评价模型与预测分析结果,动态生成环境参数的最优配置方案,并通过平台联动照明、空调、通风等设备,实现因场而异的个性化智能调控。

智能环境管控案例

本文基于浙江大学未来教室实验室,开展多项智能环境管控实践。通过整合教室内传感器数据与教学场景信息,搭建智慧教室环境管控平台,实现环境的实时监测;同时结合师生行为数据,针对不同教学场景开展智能调控,提升课堂舒适度与教学体验。

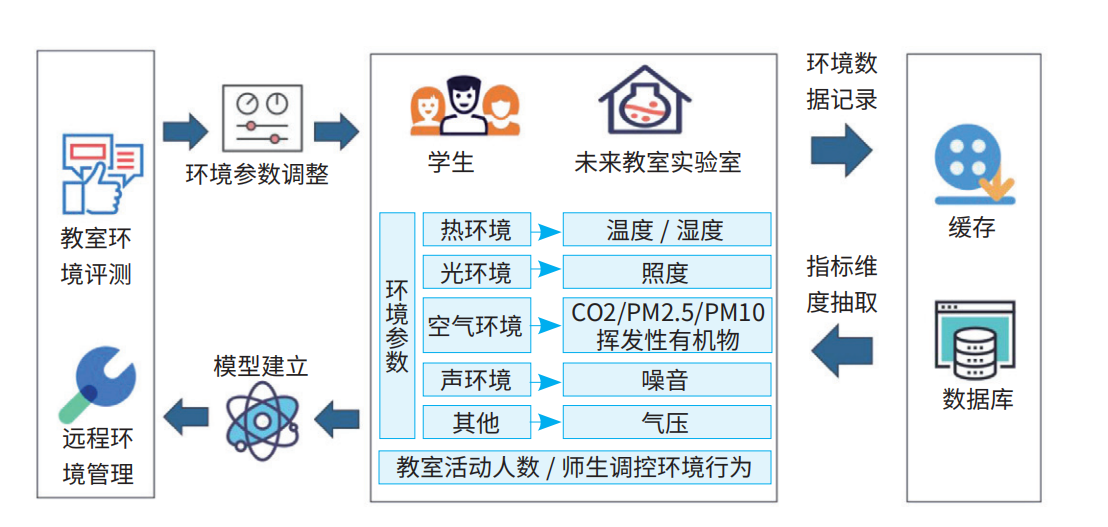

未来教室实验室位置相对独立,在其中部署了光照、空气质量、噪声等传感器、AI摄像头以及各类智能开关,便于实时感知环境因素,并通过智能开关进行调控,从而改善教学环境。师生在实验室内进行课堂或自习活动时,环境及行为数据可无感采集。本案例中共集成了6大类、11项关键参数,并基于这些数据建立线性回归模型,分析影响师生活动的显著环境变量,实现环境评测及参数优化调整。整体流程如图3所示。

图3 智能环境管控实现流程

数据处理。本研究提取了2023年11月至2024年9月期间未来教室实验室的环境与行为数据,涵盖光照、温湿度、空气质量、噪声水平及人员数量、人员调控行为等参数。物联网底座支持多源传感器数据的实时入库,并与摄像头采集的视频流数据进行结合。通过对多源异构数据进行清洗,剔除异常值与缺失值,得到1万余条有效数据记录。随后进行数据融合与结构化处理,形成可用于分析的统一数据集。同时,对视频流中的师生活动信息进行解析与标注,实现环境因素与行为特征的对应映射。最终构建高质量的分析数据集,作为分析模型输入,如图4所示。

图4 数据处理流程

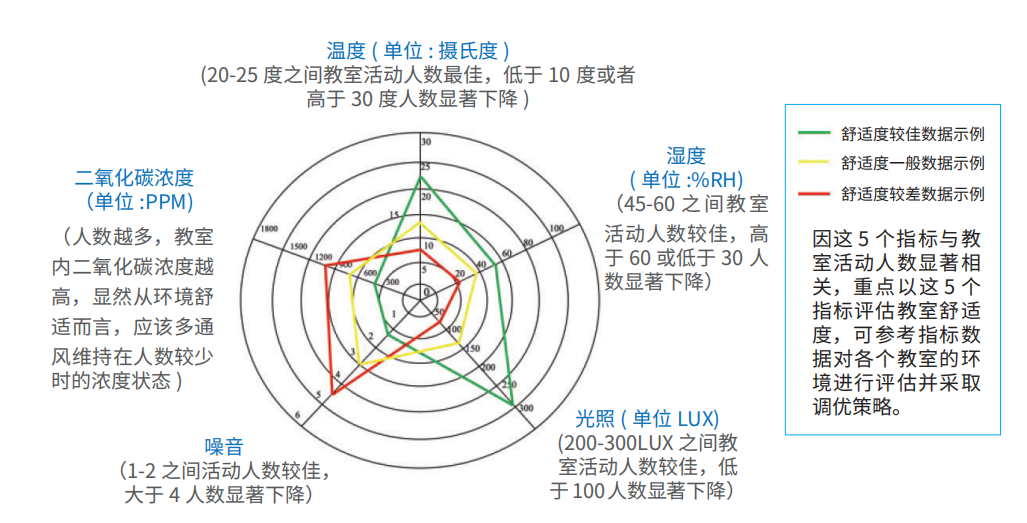

影响因素分析。基于输入的数据进行相关性分析,构建了线性回归与相关性分析模型,对环境参数与师生活动特征之间的关系进行量化分析。研究变量涵盖光照强度、温度、湿度、二氧化碳浓度、PM2.5、噪声水平等9项指标,同时引入人数变化、课堂活动类型与师生调控参数行为作为调节变量。

分析结果表明,温湿度、噪音、光照和二氧化碳浓度是显著影响课堂舒适度和学习效率的关键因子,其中温度对自习场景的影响更为敏感,而光照与二氧化碳浓度则在讲授与讨论场景中表现出较强的相关性。此外,噪声水平与人数的交互效应在小班讨论中尤为突出,直接影响师生的注意力集中度。

场景化调控。在模型分析结果的支持下,本研究将教室关键指标参数、环境舒适度模型与多类情景模式集成至环境管控大屏。该大屏不仅实现了环境状态的可视化呈现,也为师生提供了便捷的交互式操作途径,如图5所示。

图5 影响因素分析结果

大屏功能主要体现在3个方面:一是场景模式一键切换,教师可根据“上课、自习、投影、下课”等不同教学需求快速切换场景,从而实现灯光、空调等设备的自动化组合控制,兼顾教学体验与能耗管理;二是教室三维模型还原,通过VR技术对实验室进行等比例建模,教师可在大屏中直观操作虚拟教室中的设备开关,并实时联动实际教室硬件,实现虚拟—现实一体化的操作体验;三是直观展示环境参数与舒适度指标,当系统监测到二氧化碳浓度偏高、噪声超标或温湿度异常时,教师能够及时采取开窗、通风或温控等干预措施,有效改善课堂环境质量。

结语

未来,随着人工智能、大数据与数字孪生等技术的深入应用,智慧教室环境管控有望实现更加精准的个性化调节与跨场景联动,为智慧校园建设和教育数字化转型提供持续动力。

来源:《中国教育网络》2025年9月刊

作者:林传峰1 周宇1 洪波1 张紫徽2(作者单位1为浙江大学信息技术中心,2为浙江大学图书馆)

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关阅读

王士贤:物联网将触及校园的每个角落2023/07/20

重庆高校牵头制定两项国家标准 被六国采标应用2022/10/27

物联网环境下,校园弱电管网模式应需而变2021/02/22

北京交通大学举办物联网创新创业大赛2019/11/27

物联网成信息安全“重灾区” 安全标准亟待设立2018/09/06

2018世界物联网排行榜启动 榜单增至500家2018/03/22

中国已成物联网技术领军者 美媒:是时候向中国学习了2018/03/07

物联网成为“黑科技”秀场 中国企业是亮点2018/03/01

重庆高校牵头制定两项国家标准 被六国采标应用2022/10/27

物联网环境下,校园弱电管网模式应需而变2021/02/22

北京交通大学举办物联网创新创业大赛2019/11/27

物联网成信息安全“重灾区” 安全标准亟待设立2018/09/06

2018世界物联网排行榜启动 榜单增至500家2018/03/22

中国已成物联网技术领军者 美媒:是时候向中国学习了2018/03/07

物联网成为“黑科技”秀场 中国企业是亮点2018/03/01

一起关注互联网发展、互联网技术、互联网体系结构……

在教育部科技司领导下,中央电化教育馆组织实施了教育信息化教学应用实践共同体项目...

工作要点聚焦:教育信息化、网络安全……都怎么干?

京公网安备 11040202430174号

京公网安备 11040202430174号