高校“1+2+4+N”数字化转型路径探索

2025-05-15 中国教育网络

陕西师范大学深入贯彻落实习近平总书记关于数字中国的重要指示精神及国家教育数字化战略行动部署,以数字化体制机制为核心引领,以高效联结的环境为基础支撑,以简洁集约的应用底座为动力引擎,以安全可信的网络安全体系为重要保障,按照“1+2+4+N”体系架构,推动形成以“网络化、数字化、系统化、智能化”为特色的数治新局面,全面推进学校教育数字化转型工作,助力学校高质量发展。

统“1”顶层设计

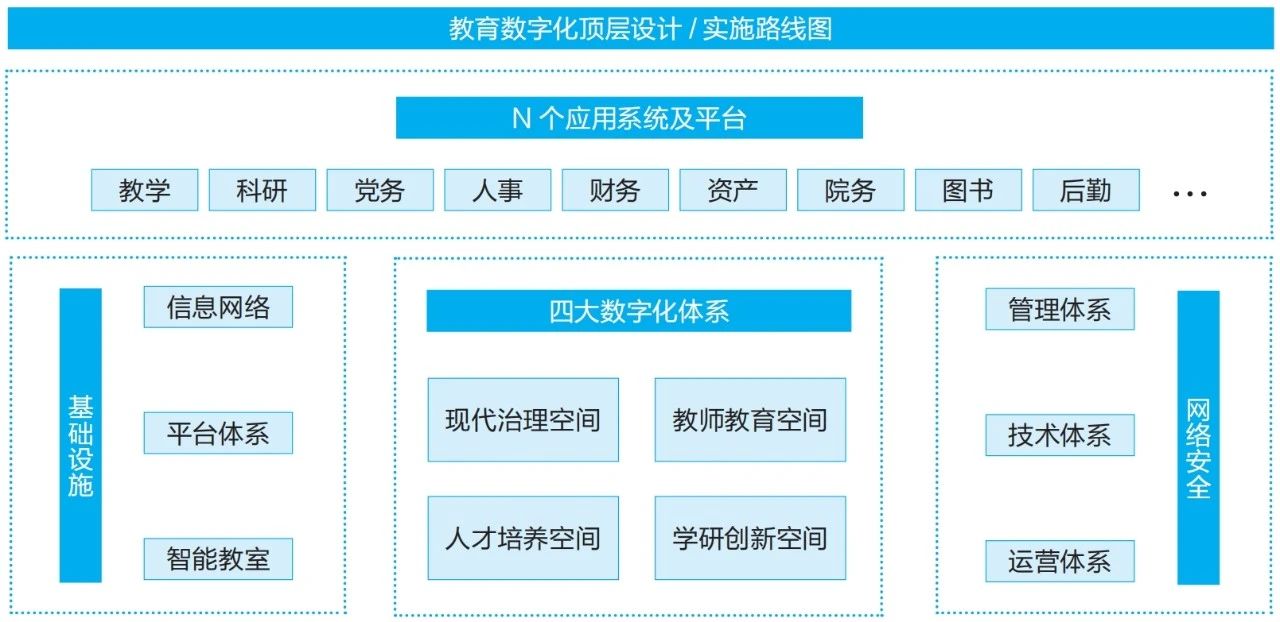

聚焦站位布局,构建顶层规划设计。深刻把握立德树人根本任务,紧密围绕培养全面发展拔尖人才和高层次创新人才发展目标,找准数字化突破口,以学校治理、人才培养、教师教育、学科建设等核心业务为立足点,全面推进教育数字化战略落实。通过调研国内其他高校,汲取先进经验做法,制定《陕西师范大学教育数字化战略行动计划》,按照“1+2+4+N”体系架构,稳步推进信息技术与教育治理、教育教学的深度融合,打造环境智能化、资源泛在化、教学个性化、科研协同化、评价科学化、管理精细化的数字化生态。其中,“1”是指制定《教育数字化战略行动计划》及战略实施路线图;“2”是指建立数字化新型基础设施大平台和网络安全大保障体系;“4”是指构建现代治理空间、人才培养空间、教师教育空间、学研创新空间四大数字化体系;“N”是指在数字化工作推进过程中,各单位规划建设的若干个数字应用。按照“统一领导、统筹规划、归口管理、分级负责、统一标准、保障安全”的工作原则,结合“以事组班”的工作模式,构建起一套系统完备、科学高效、运行规范的数治体系,确保学校教育数字化转型有章可循、加速前进。图1为“1+2+4+N”顶层设计图示。

图1 “1+2+4+N”顶层设计

构建“2”大体系

夯实基础建设,打造数字网络基座。近年来,学校加大力度改善基础网络设施,加快推进数字网络环境、智慧教学环境建设。一是稳步推进校园网络升级改造工程,对两个校区的有线、无线网络进行全面升级改造,对8000余台AP设备和1000余台交换机进行升级,实现无线Wi-Fi 6网络和5G通信网络的校园全覆盖,切实做到校园网络的提速增容,满足广大师生日益增长的用网需求。二是加强智慧运维平台体系建设,整合学校的网络设备资源,实现集中统一管理,图形化展示学校实时的网络状况,精细化管理每一个接入节点,实现网络故障节点的准确定位,并提供实时的微信、短信告警通知,保证学校网络的“可视、可管、可控”。三是建设智慧教学环境,打造智慧教室专网。通过建设350余间智慧教室,构建更为智能化的教学流程,实现更加多元化的教学评价,培育更加联结开放的教学文化,为教与学提供全过程、智能化、个性化服务,满足学习者多元需求,形成“数据采集—数据分析—问题诊断—评估评价—教学反思—持续改进”的全流程闭环。推动教师创新教学模式、扩展教学资源,提高学生学习效果的反馈效率,改进教学质量监控方式。

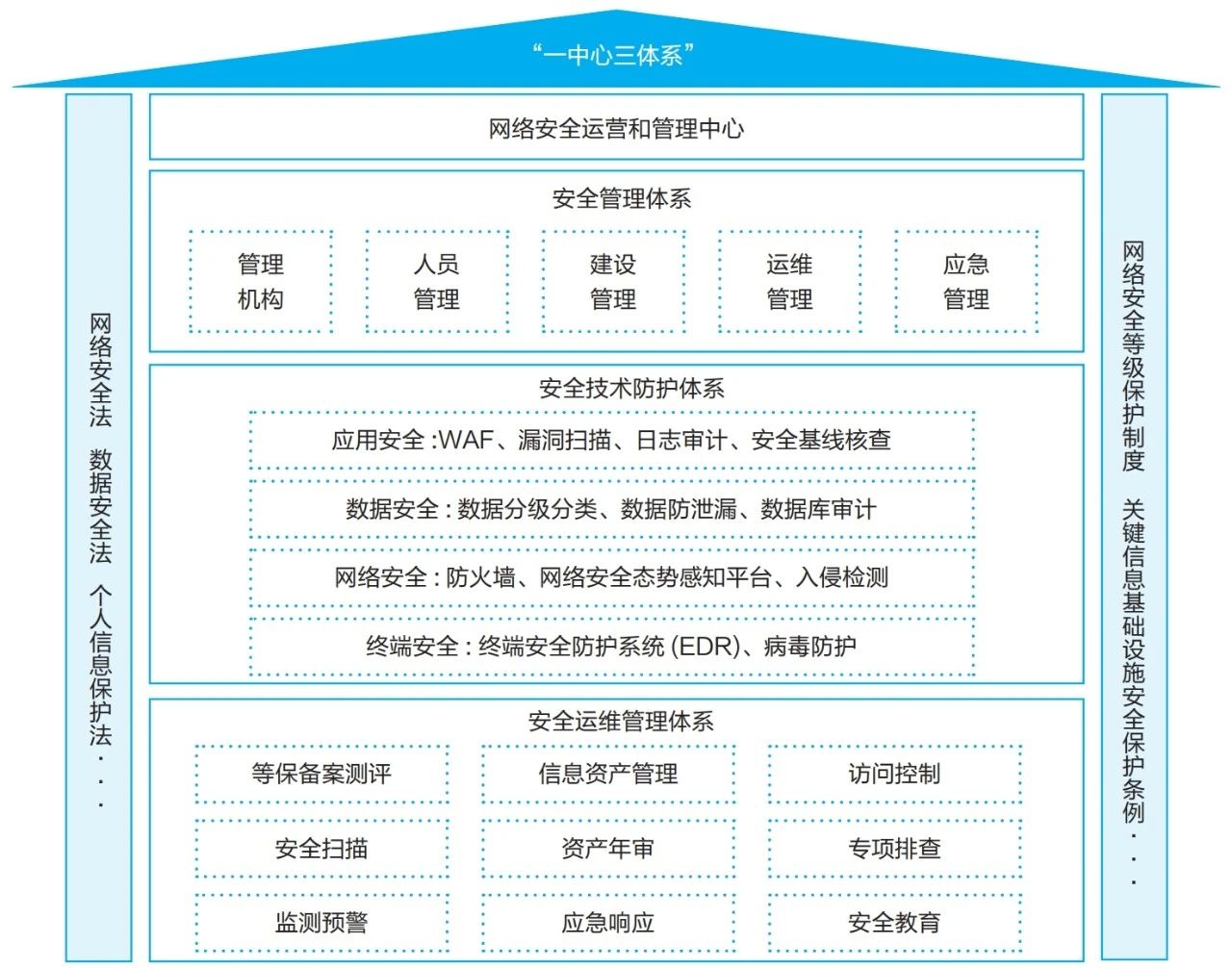

构建安全体系,筑牢网络安全屏障。深入贯彻落实网络安全责任制,严格遵守国家网络安全法律法规,按照“一中心、三体系”的基本网络安全框架(如图2),持续增强网络安全体系建设,补全网络安全系统防护短板。一是完善网络安全管理体系,健全网络安全管理制度和网络安全事件应急响应机制,建成安全人员、安全建设、安全运维的全方位管理体系,组建一支规模结构合理、业务精湛的管理与技术团队。二是增强网络安全技术防护体系,通过购置WAF、漏洞扫描、日志审计、数据库审计、态势感知、防火墙、EDR等安全设备,实现基于网络、数据、应用、终端、行为的“五维一体”的多层次、全方位的安全防护系统。三是加强网络安全运维管理。开展常态化的网络监测预警和信息系统等保测评工作,确保基础网络安全和信息系统安全;加强信息资产审计,全面梳理学校网络信息资产,规范信息系统的归口管理和全生命周期的监督管理;组织开展校内网络安全攻防演习,将终端安全、邮件安全等纳入演习内容,逐步提高网络安全事件应急处置水平;开展网络安全教育,结合国家网络安全宣传周等网络安全宣传教育活动,不断提升师生网络素养,增强师生网络安全意识和技能;强化运维人员保障,科学组织,合理规划,重点保障特殊时期和节点的网络安全。

图2 学校网络安全框架

建设“4”个空间

推进现代治理,丰富数字治理手段。不断加深信息技术与教育管理的深度融合,持续提升学校校务治理的数字化水平。一是以零代码平台为创新抓手,通过高质量的数据共享,实现应用的快速开发部署。平台采用“大基座(数据底座、平台基座)+微应用”的架构模式,强调“场景化流程”,淡化应用系统概念,快速构建服务应用,简化校园工作流程,覆盖学校行政、教学、科研、生活等各类应用场景。二是持续推进“一网通办”服务流程建设,践行“数据多跑路、师生少跑腿”的服务理念,全面梳理业务需求,进行服务流程再造,通过流程再造打通人、财、物等管理服务系统的数据壁垒,实现数据互通和资源共享,推动各项业务全程网上受理、网上办理和网上反馈。三是不断完善公共信息服务体系建设。提升统一认证、统一消息、统一门户管理服务能力,促进学校信息化管理的统一化、标准化、规范化,同时持续优化教育行政办公系统、网站站群系统、电子邮箱、校园云盘、软件正版化、自助打印等数字化公共服务业务,为广大师生提供便捷、高效的数字化服务。

瞄准教师教育,促进教育资源共享。一方面,通过创新教学方式,革新教育理念、再造教育流程、重构教育内容、重组教育结构、创新教育模式,构建以学生发展为中心的教育新格局,建设师范生教师专业能力实训平台,实现线上教学课程管理、设计、制作和模拟授课等功能,推进师范生教育教学能力提升工作规范化、程序化、科学化,助力师范生教师专业能力提升;另一方面,通过运用大数据、人工智能等核心数字技术,提供更优质、更便捷、更高效的教育服务,提升学习者数字素养和能力,实现教育泛在化、个性化、精准化。通过建设陕西师范大学智慧研修平台、陕西师范大学教师专业发展研究平台、陕西省教师培训管理平台等一批优质的教师教育资源平台,推动人工智能技术与教师教育的深度融合,以数字化手段构建教师动态发展指标体系,提升教师信息化素养和教育教学能力,推进教师培训智能化、精准化。同时,以数字化助推优质教育资源共享,依托陕西教育扶智平台高效化解区域教育资源薄弱、地区信息闭塞、交通不便、师资匮乏的困局,实现动态教育资源共享,促进教育资源的均衡发展。目前,平台已有各类名校名师课程5000余节,各类教育资源近6万份。

赋能人才培养,建立资源评价体系。一是构建数字教育资源体系。完善数字化课程资源管理体系,推动高质量慕课建设,通过引进、开发、自建等多种形式建设优质课程公共服务平台、优质资源库和资源共享服务系统,为师生提供方便快捷的教学资源,为学校人才培养、社会服务提供有力支撑。同时,积极探索教育资源持续共建共享机制,建立统一、安全、便捷的数字资源传播途径,实现数字资源跨地域、跨领域、跨部门的覆盖与共享。二是建立数字化教育评价体系。加速推进信息技术与教育评价的深入融合,建立学生培养质量评价体系。建设大学生综合素质评价分析系统,使用5G、AI、大数据、边缘计算等新一代信息技术,构建包含家长、学校、社区管理者三大评价主体,德育、智育、体育、美育、劳动教育五个评价维度的综合评价分析体系,具备课堂情感识别与分析、课堂行为识别与分析、学业诊断、多维度教学报告和个人成长档案等功能,通过数字化手段提高学生综合素质评价的科学性、专业性、客观性、时效性和针对性,实现对学校2万名本科生的综合评价,促进学生健康成长与全面发展。

助力学研创新,探索数字创新应用。以广大师生的内在需求牵引学校教育数字化转型发展,推动数字化技术在助学、助教、助管、助研等方面的支撑能力和服务水平。一是依托学校教育学、教育技术学、计算机科学与技术等学科专业优势和特色,加强跨部门、跨学科、跨领域的研究,鼓励师生探索教育数字化背景下的创新应用,打造新时代教育数字化科研创新高地。二是持续开展教育数字化实践课题研究,探索数字化环境下教育体制机制建设、师生数字素养提升、数字平台建设及智能服务创新应用,建立多层次、多维度和多元化的教育科研与实践协同的创新体系。截至目前,申报的项目均取得了一定研究成果,达到预期的目标。三是建设大型仪器共享平台。按照“服务师生、服务用户、服务管理”的理念,学校着力打通学院、学科、团队仪器共享使用的壁垒,建立了层次分明、开放合理、运行高效的大型仪器设备开放共享平台。通过开放共享,在方便师生使用的同时,充分发挥大型科研仪器设备在科学研究、技术开发与应用中的作用,促进学科间的交叉融合发展。

支撑“N”个应用

强化数据治理,实现数据共享应用。以智慧校园建设为契机,突出数据资产在学校信息化建设中的基础战略资源地位,聚焦核心业务,打破数据孤岛,推进数据治理和共享体系建设,初步形成包括数据采集、治理、共享与应用的数据生态体系。一方面构建数据治理平台,坚持“一数一源”原则,将分散在各业务系统的数据进行汇聚整合、分级分类,形成包括教工数据域、学生数据域、教学数据域、科研数据域、行政管理域、财务数据域、资产数据域、公共服务域的数据资产目录,建成学校全域数据资产。另一方面建设数据共享平台,完成学校基础数据资源的共享与应用,提供规范化的数据接口服务。目前,学校数据门户已上线运行,初步实现了教职工校内基础数据的自动汇聚、集中维护、可视化展示等功能,解决了校内数据共享问题。2023年12月1日,学校与教育部教育管理信息中心签订战略合作协议,建立数据共享合作伙伴关系,在数据服务方面开展全方位合作。以合作试点为契机,学校加速推动数据治理和共享体系建设,以用促建、以用促治,不断促进学校各部门、各系统之间的数据共享,打通各业务系统的数据壁垒;同时,强化数据管理,建设规范化的数据管理机制,落实数据安全责任制度,确保学校数据安全。截至目前,已为学校57个信息系统提供数据交换服务,累计接口调用超2784万次,日均接口调用3万余次。

聚力队伍建设,增强服务保障能力。一是注重提升领导干部数字素养,强化数字化转型引导力。建立党政领导干部及管理人员数字能力培训机制,通过举办处级干部教育数字化发展与网络安全培训、定期编纂发放网信工作学习资料等方式,强化领导干部对教育数字化转型的认识,推进思维方式转变,提升信息化领导能力。二是优化数字化工作机构设置,提升数字化工作效能。通过优化数字化工作推进部门组织机构和岗位设置,构建高效的教育数字化管理体系和运行模式,按照合理配置、提高效率的原则,优化科室配置,细化任务分工,形成业务闭环,以适应数字化发展需要。三是建好教育数字化“三支队伍”,为学校数字化转型保驾护航。首先,按照高等学校智慧校园建设标准,建设一支规模适当、专业高效的信息化技术队伍,保障学校教育数字化工作顺利开展;其次,聘请教育数字化研究与应用领域专家,构建教育数字化专家库,为学校的教育数字化发展提供咨询、指导和评估;最后,开展各个层次的网络安全和信息化技能培训,强化二级单位网信工作队伍建设,提升网络安全和信息化工作管理的能力和水平。

面向未来,陕西师范大学按照“1+2+4+N”的体系架构,将着力打造具有学校特色的数字化生态,不断激活学校内生动力和需求,从校务治理、人才培养、教师教育、学研创新等方面推动教育数字化转型工作,充分地发挥数字化的服务支撑保障功能。同时,紧抓“人工智能+”这个关键点,一方面积极响应国家发展新质生产力的要求,通过建设智能化计算中心、服务集群、应用软件等提高学校智能化水平,以智能化手段提高教育教学的质量和效率;另一方面不断整合和细化校内数据资源,充分发挥数据作为新质生产力核心要素的功能,为学校的人工智能研究应用提供相应的数据支撑,逐步实现学校由数字化向数智化的转变,助力学校各项工作高质量发展。

来源:《中国教育网络》2025年2-3月合刊

作者:辛向仁1,2、王池2、樊建永2、张译之2(作者单位1为陕西师范大学教育学部;2为陕西师范大学信息化建设与管理处)

责编:余秀

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关阅读

数字化转型步入2.0时代2024/08/02

一场关于数字化转型中多元协同的大讨论2024/03/28

主任谈:面临数字化转型 信息化部门的挑战与行动2023/12/19

主任谈:如何走好教育数字化转型之路?2023/12/19

陕西省咸阳市加快推进数字化转型 赋能教育高质量发展2023/10/25

青岛出台教育数字化转型人才培养方案(附文件+解读)2023/08/24

案例分享:高校全生命周期项目管理之路2023/02/24

高校应如何实现数字化转型2023/02/20

一场关于数字化转型中多元协同的大讨论2024/03/28

主任谈:面临数字化转型 信息化部门的挑战与行动2023/12/19

主任谈:如何走好教育数字化转型之路?2023/12/19

陕西省咸阳市加快推进数字化转型 赋能教育高质量发展2023/10/25

青岛出台教育数字化转型人才培养方案(附文件+解读)2023/08/24

案例分享:高校全生命周期项目管理之路2023/02/24

高校应如何实现数字化转型2023/02/20

一起关注互联网发展、互联网技术、互联网体系结构……

在教育部科技司领导下,中央电化教育馆组织实施了教育信息化教学应用实践共同体项目...

工作要点聚焦:教育信息化、网络安全……都怎么干?

京公网安备 11040202430174号

京公网安备 11040202430174号