案例分享丨高校信息化服务流程优化方案

2025-08-06 中国教育网络

2016年至今,中山大学形成了“三校区五校园”的办学格局,遇到了许多由于地理障碍产生的实际困难。大学服务中心(University Service Center,USC)为此打造了线上与线下相结合的“一门式”大厅和“一窗式”服务,致力于解决“师生跨校区多部门跑”的问题。USC线上服务平台在校内及众多高校中获得广泛好评,但仍然存在许多需要改善提升之处。例如,流程繁多,且多为单一断节流程,无法完成一件事的全流程高效办理;流程种类单一,无法覆盖业务单位的大部分事项;平台定位不清晰,难以明确哪些流程适合在平台运行,有些流程线上办理效率甚至比线下办理效率更低。

为提高师生的办事效率,提升新平台的可用性和持续性,我们分析了学校现有的师生服务流程。通过走查USC平台的所有流程,将建设的流程进行回顾复盘和分析。

分析和举措

通过分析流程搭建的背景和业务逻辑,分析总结流程下线的原因和现行流程所存在的问题,并探讨未来流程设计管理的方法。

需求管理阶段需严谨

由于前期缺少有效的需求统筹管理,不同平台出现重复建设的情况。以前的业务需求调研由信息化联络员来开展,业务经办人并未直接参与到需求调研、分析、验证等过程中,从而导致调研不够充分,未能挖掘出用户最深层的需求,需求分析不够完善。

通过设置需求管理岗作为需求统一入口,建立需求数据库,对业务单位提出的信息化需求进行统一跟踪管理,获取相关方领导意见,评估后续建设方向。在需求调研期间,清楚识别需求相关方,并对涉及业务的人员进行充分调研。需求管理是一个动态过程,需要清晰识别并调研业务相关方,确定实施平台,把控大致的需求方向。在需求阶段需要得到业务各相关方领导的共识和承诺,建立原则以及明确工作人员。同时,应注重变更管理,确认后不轻易变更,若需变更,应进行严格评估,并通过迭代方式完成后续的需求变更。实施前应向业务单位明确,变更有成本,建议深思熟虑并达成共识后再提出需求。

在需求的收集过程中,通过挖掘共性需求将能力平台化,打造可复用的平台能力来赋能业务。例如,当多个业务系统需要嵌入回答机器人时,通过提供公共的AI基础能力,将子机器人嵌入各业务系统;当获知各单位需填写许多线下纸质表时,打造一表通平台,提供满足各业务和人员使用场景的填表工具。同时,通过分级授权将权限下放,增强业务方的自主性和可控性。

需考虑异常处理和运维支持能力

前期USC平台缺乏全面的顶层设计,收集的需求较为零散,系统缺少平台运营运维、统计分析等相关能力。部分业务不成熟,业务逻辑时常发生变化,流程优化迭代后形成全新的流程。这侧面反映了平台的运营能力薄弱,将同一流程的优化视为新建流程,无法从流程维度发现其版本变化和生命周期变化。

当前USC平台上的多数流程都是单向模式,即申请人申请,审批人进行层层审批,这些流程均不具备申请通过后取消申请或者退回的逆向流程。未来需要评估流程引擎是否可以具备自动生成逆向流程的能力。

在建设初期,应先行评审系统架构后再进行功能设计,后续通过在新平台搭建运营管理平台,结合当前线下大厅较为成熟的运营制度,将平台运营所需的相关运营能力,如权限管理、应用管理、流程干预等系统化,提升运营运维效率,打造更便利高效的服务平台。

同时,当前学校开始精细化管理,许多流程均需要具备基础的统计能力,例如管理者可以通过查询某时间段有多少人申请该流程等来进行多维度的分析。因此需评估未来是否可以具备更便捷的数据分析能力。

当前我们建设了许多业务系统和公共平台,每个平台的定位及与其他平台的边界需要理清。因此需要明确USC平台的需求边界。

流程设计需具备模块化思维

业务变化会受国家或学校政策制度影响,如校内组织架构调整等,导致业务域发生变化及线上流程需要重构。因此,需要思考在学校业务快节奏变化的情况下,流程如何设计才能快速跟上业务的变化。

我们在设计系统功能时已采用模块化思维,这一思维模式同样适用于流程设计。传统高校的流程设计是基于业务流程建模标注BPMN2.0(Business Process Management Notation)。这是一种业务流程建模语言[1],通过可视化的建模语言减少IT人员和业务人员之间的沟通成本,但仍难以满足高校复杂的业务场景和频繁变化的业务逻辑。

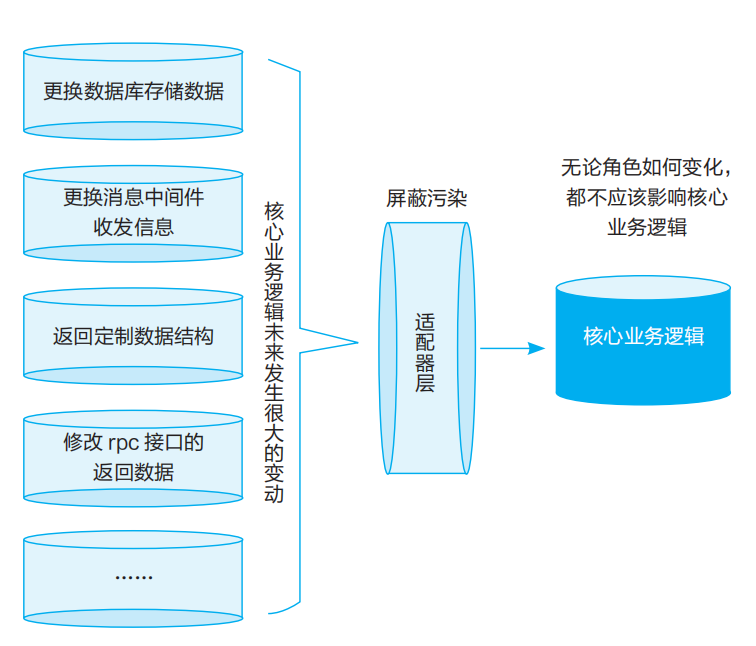

领域驱动设计(Domian-Driven Design,DDD)方法论是一种以业务领域为核心驱动整个开发流程的方法,在高校业务逻辑复杂且业务变化频繁的环境下更为适合。DDD方法论与微服务的理念非常相似,在规划设计时将业务和架构分割,这样无论角色如何变化,都不会影响核心业务逻辑。以聚合模型替代数据表模型,以并发的事件驱动替代串联的消息驱动[2]。此方法在企业系统设计中已有许多成熟案例,但在高校流程平台建设中仍处于探索阶段。

按照业务域划分,如图1所示,业务架构师将流程活动拆分成一个个构建块,通过对流程进行模块化的解构,使流程可以独立运行,并通过输入和输出与其他构建块连接。活动组受业务单位提供的业务规则控制,网络与信息中心则通过业务中台、技术中台、数据资源、基础设施提供支持。在规划时,将每个构建块形成一个可复用的组件,需要的时候可以调用构建块的能力,将每个构建块连接形成链条框架,使其可以按照需求进行任意顺序组合。

图1 DDD概念图

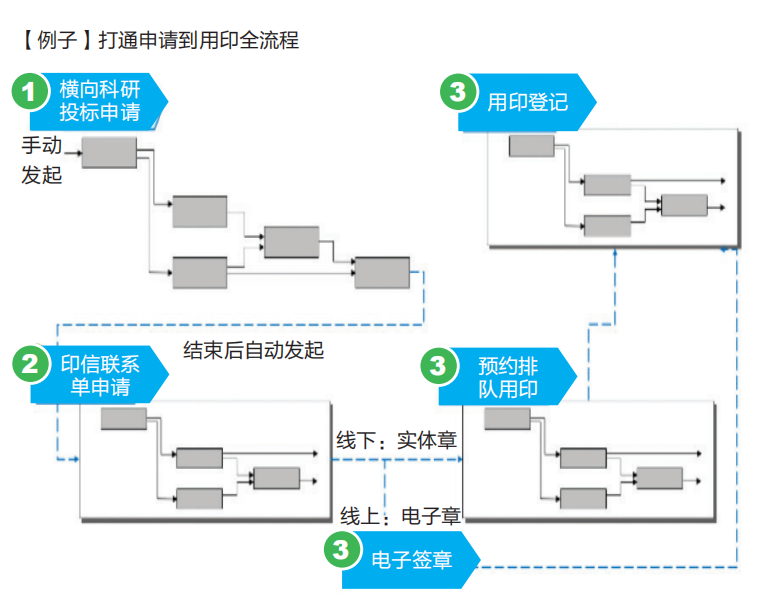

例如,预约排队用印流程可作为一个单独的流程运行,用户若有需要用印的事项,即可单独运行该流程预约时间线下盖章,当这个流程和印信联系单申请组合在一起时,便构成了一个更大的服务。同时,我们可以把线下排队拿号、线上预约、电子印章等能力组件化,以便在其他流程需要时快速调用,如图2所示。

图2 打通申请到用印全流程

优化业务架构设计与提高基础能力

在流程建设初期,各单位仅关注本单位行政范围内的业务,但许多服务事项需要跨多个业务单位办理。在这种情况下,师生办一件事往往需要跨多个业务系统,办理多个流程,或线上线下分段式办理,办事流程繁杂且需要重复提供材料。

设计出一个流畅的线上业务流程,要求技术人员对学校业务和规划保持一定的敏感度和熟悉度。信息化部门需要构建清晰的业务架构视图,大致判断该业务是否需要经过多个业务单位办理。在初步调研阶段,有意识地获取框架信息,而不是直接跳到调研用户需求阶段。此前的调研都是向业务单位调研用户需求,而忽略框架问题。

另外,想要打通跨校区跨部门办事,永远绕不开“跨校区传递文件”和“盖章”。因此,需要大力推进电子签章在学校的运用,打造电子签章平台,提升各业务单位对电子签章的接纳度。

探索实践

基于前期经验沉淀和总结分析,以科研院、人力资源管理处和财务处的三个相关需求为例进行初步探索实践。

中山大学横向科研项目的投标量逐年上升。学校行政楼大多位于广州,因此其他校区的老师如需办理横向项目投标,往往需要线下办理项目投标申请、文件盖章、资信材料领取等。

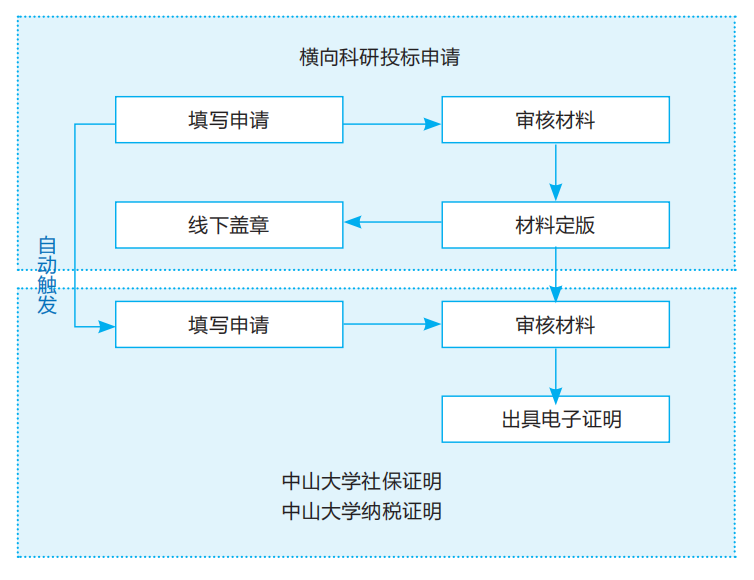

为了让师生“最多只跑一次”,打造“我的科研”版块,运用水印防伪、电子印章赋能、印信联系单线上化等信息化手段,将横向科研项目投标业务场景中各个办理环节整合为服务主题,将“师生来回跑”变为“部门协同办”,实现“一事一办”。

在正式上线后,我们发现线上申请仍有许多不便之处。一方面,文件审核是一个需要提交者和审核人反复沟通的过程。由于填写要求繁多且复杂,在定版前需要提交者反复确认、修改、上传。这个过程若通过线上流程就变成了审核人填写意见多次退回修改。另一方面,同一个文件可能需要由多个单位的不同科室不同人员进行审核,这使得流程节点变得尤为复杂。

后续本流程仍需持续优化。通过前置流程自动触发关联后置流程,用户可以一次性申请多个事项,各事项并行审核;通过AI智能体对文件进行AI初审,并通过智能填报减少填报时间和降低出错率,“我的科研”版块流程如图3所示。未来当业务部门间的协作更高效,通过学校业务域的分析将流程进行组合,形成以事件为维度的流程组,将更好地实现“一站式”服务,大大提高跨校区办事效率和便捷度。

图3 “我的科研”板块流程

结语

过去业务单位对于信息化数字化认识不足,技术人员对于业务场景的了解以及与业务单位的沟通不够充分,因而可以通过讲座、宣传、日常交流等方式,帮助业务人员提升信息化思维。

接下来将以APQC流程分类框架(Process Classification Framework)为基础,根据高校的业务独特性,协助业务单位打造更高效灵活的线上流程。遵循企业架构(Enterprise Architecture)构建学校的组件化业务模型,确保信息化设计既符合学校的战略目标,又能有效应对当前和未来的挑战,为后续的数字化发展提供支撑。

参考文献

[1] 高远.基于BPMN2.0的高校一站式服务平台流程设计模型研究[D].西北大学,2020.

[2] 吴松森,陈晓阳,高春阳.基于领域驱动和服务化的复杂嵌入式系统软件架构设计[J].无线互联科技,2024,21(7):68-72.

来源:《中国教育网络》2025年6月刊

作者:谭杰茜、何海涛、翁梧熙、欧静仪(中山大学网络与信息中心)

责编:余秀

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关阅读

中山大学人工智能研究院揭牌2025/05/08

中山大学新增4个“人工智能/计算机+”双学位项目2025/05/07

习近平致信祝贺中山大学建校100周年2024/11/13

原教育厅厅长,任985党委书记!2024/09/30

中山大学团队发现编织晶界2024/05/30

中山大学与国家气候中心签署合作协议2024/05/17

中山大学校长高松代表:深化科研经费管理改革 助力科技自立自强2024/03/12

中山大学与深圳市签署新一轮合作协议2024/02/01

中山大学新增4个“人工智能/计算机+”双学位项目2025/05/07

习近平致信祝贺中山大学建校100周年2024/11/13

原教育厅厅长,任985党委书记!2024/09/30

中山大学团队发现编织晶界2024/05/30

中山大学与国家气候中心签署合作协议2024/05/17

中山大学校长高松代表:深化科研经费管理改革 助力科技自立自强2024/03/12

中山大学与深圳市签署新一轮合作协议2024/02/01

一起关注互联网发展、互联网技术、互联网体系结构……

在教育部科技司领导下,中央电化教育馆组织实施了教育信息化教学应用实践共同体项目...

工作要点聚焦:教育信息化、网络安全……都怎么干?

京公网安备 11040202430174号

京公网安备 11040202430174号