11月12日,华中科技大学正式发布华中科技大星的首段影像。该影像由华中科技大学物理学院天文学系团队携手中国科学院国家天文台相关团队,在新疆阿勒泰天文台,通过1米大视场望远镜成功拍摄。

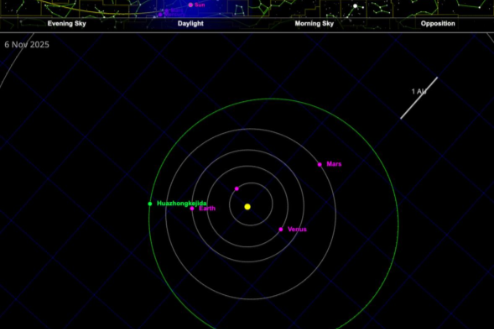

华中科技大星3D位置示意图。华科大供图

华中科技大星国际永久编号52487,位于火星与木星轨道之间的主小行星带,绕太阳公转一周约为3.37年。该小行星于华中科技大学建校70周年之际获国际天文学联合会批准命名,旨在表彰该校在科学研究和人才培养,特别是在天文学科建设方面作出的突出贡献。

专家介绍,眼下恰逢“大冲”周期。“大冲”是指小行星运行到与地球、太阳近乎一线,且接近其近日点的特殊位置。此时,小行星与地球距离最近、亮度最高,是地面观测的绝佳时机。尽管处于“大冲”期间,普通天文爱好者想要一睹华中科技大星的真容仍非易事。拍摄其影像需要天时地利与专业设备的完美配合。

“相当于在茫茫星海中寻找一个不断移动的小光点。”负责此次影像拍摄的华中科技大学天文学系付韶宇博士介绍说,该小行星目前亮度仅约17星等,远低于肉眼可见极限,且位置持续移动,需借助大口径望远镜、高灵敏度专业相机及优良观测环境才能捕捉。

为了帮助更多天文爱好者实现“追星”愿望,华中科技大学天文学系教授雷卫华给出专业“追星”攻略:可通过国际小行星中心数据库查询实时坐标,确认观测时段,利用望远镜自动寻星,并通过“闪烁对比法”,对比不同时段拍摄的星空图像,从繁星中识别唯一移动的光点——即为华中科技大星。

据悉,下一次具备类似观测条件的“大冲”周期,预计将在约十年后出现。

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。